(※本記事には広告が含まれております。)

味の濃い、塩分(塩化ナトリウム)を多く含む食事をとった後には、喉が渇いて水をたくさん飲みたくなりますよね。

私は特にラーメンや焼肉を食べた後に喉の渇きを感じやすく、飲み物をがぶ飲みしがちです。

その水分が原因で、翌朝に顔がむくんでしまわないようにカリウムを含むフルーツや野菜を食べて余分な塩分や水分を身体から出すよう意識するようにしています!

(どこまで即効性があるのか不明なので気休めかもしれませんが……)

今回は、このナトリウムとカリウムについての英語情報や栄養素、英語での栄養表示などについてお伝えしようと思います。

ナトリウムとカリウムとは?

(この記事では、ナトリウム=塩化ナトリウム、つまり食塩と同義として扱うこととします。)

ナトリウムは人体に必要なミネラルの一種である反面、過剰摂取をすると高血圧などの生活習慣病を引き起こす原因となります。

カリウムも人間の神経や筋肉に欠かせないミネラルの一種ではありますが、こちらは体液中の浸透圧を調整し、ナトリウムの排出を促す働きをしてくれるそうです。

健康に気を付けている方や、私のように身体のむくみを気にしている方は、TVの健康番組や書籍等からの情報でナトリウムとカリウムの関係を知っているという人も多いのではないでしょうか?

(私は知らなかったのですが、ナトカリ比という言葉もあるみたいですね。)

ナトリウム(Natrium)もカリウム(Kalium)も英語ではない

アメリカ人夫にナトリウムとカリウムの説明をしたのですが、

夫

What are Natrium and Kalium?

と質問をされて、ビックリ!

わたし

もしかして、アメリカでは健康を気にしない人が多いから、カリウムとか栄養素のことをあまり知らないのかな?(超失礼)

でも、理系である夫が学校で化学を学んでいないなんて事は無いだろうし……

「もしかして、ナトリウムもカリウムも英語以外の外国語なのでは?!」と、この時初めて気付きました。

その後、辞書で調べてみたところ、思いっきり(ドイツ語)と書かれていました。

私は学校で元素記号を習った時、Na=ナトリウム、K=カリウムと、単語の先頭にある音と同じなので「世界共通となっているのだからきっと英語でも同じだろう」と勘違いをしていたのです。

英語ではSodiumとPotassium

英語でナトリウムをSodium、カリウムをPotassiumと言います。

元素記号は世界共通なので、英語ではNa = Sodium、 K = Potassiumとなり、記号と元素名が異なるので覚えるのがさらに大変そうですね。

夫に聞いてみたところ、「丸暗記するしかない」と言っていました。

ドイツ語由来のカタカナ語

ナトリウムとカリウムがドイツ語由来ということで、もうあと2つドイツ語由来のカタカナ語についてお伝えしようと思います。

エネルギー

日本にいると、エネルギーとエナジー、両方の単語を耳にする機会がありますよね。

私個人としては、一般的にはエネルギーがよく使われていて、エナジーはエナジードリンクなど一部に使われているイメージがあります。(エネルギー補給や火力発電エネルギーを、エナジー補給や火力発電エナジーと言い換えると変ですよね?)

実は、エネルギーもエナジーも辞書的には同じ意味なのですが、エネルギーはドイツ語読みに近く、エナジーは英語読みに近いので、異なる単語に見えますよね。

ところが、アルファベットのスペリングを見てみると、ドイツ語のEnergieと英語(複数形) Energiesはとても似ています。

- ドイツ語 Energie

- 英語 (単数形) Energy (複数形)Energies

アレルギー

食物、花粉、ハウスダストなどが原因で引き起こされるアレルギー。

このアレルギーという単語もドイツ語読みなので、そのままでは英語話者には通じません。

英語ではアラージーのような発音になります。

- ドイツ語 Allergie

- 英語 (単数形) Allergy (複数形) Allergies

ナトリウムとカリウム以外の栄養素を英語で言うと?

私たちが日常的に使用する栄養素を表す日本語には、英語由来のものもあります。

コレステロールは英語でcholesterolですし、トランス脂肪酸はTrans Fatなので、英語でも覚えやすいですよね。

英語関連の資格試験や日常会話では覚える必要がないかもしれませんが、もし留学や移住で英語圏の国に住むことを考えている方には、食料品を購入する際の商品選びに役立つと思いますので、覚えていて損はありません。

| たんぱく質 | Protein |

| 脂質 | Fat |

| 飽和脂肪酸 | Saturated Fat |

| トランス脂肪酸 | Trans Fat |

| コレステロール | Cholesterol |

| 炭水化物 | Carbohydrate (Carb) |

| 食物繊維 | Dietary Fiber |

| ナトリウム | Sodium |

| カリウム | Potassium |

| カルシウム | Calcium |

| マグネシウム | Magnesium |

| 鉄 | Iron |

| 亜鉛 | Zinc |

| ビタミン | Vitamin |

| 葉酸 | Folic Acid |

| 食塩(ナトリウム) | Sodium |

| ナイアシン | Niacin |

※Vitaminの発音について

イギリス英語ではヴィタミンと発音しますが、アメリカ英語ではヴァイタミンと発音するのが一般的なようです。

アメリカの栄養表示はわかりにくい?注意点3つ

ハワイ土産として友人にもらったマカダミアナッツチョコレートの写真です。

「えっ、こんなにたくさん入っていて、たったの150cal?!」いいえ、騙されてはいけません!

注意点その1 アメリカの栄養表示ではkcalのk(キロ)部分が省略されている

つまり、このマカダミアナッツチョコレート150calは日本だと150k(キロ)calです。

うっかり、「150calなんだから千倍食べても150kcal!」だと思ってしまうと大変なことになってしまいます!

注意点その2 栄養素の表示が商品の全量分ではない

Amount Per Servingの部分に注目してほしいのですが、表示されている栄養素はこの「1回分当たり」に該当する分量のものです。

Serving sizeは商品によって異なっており、このチョコレートの場合は、

- Serving size 1oz (28g / about 8 pcs.)

=1回分当たり 1オンス(28g / おおよそチョコレート8粒分)

(pcsはpiecesの略です)

では、全量の栄養素はどうなのでしょうか?

28 servings per containerと記載がありますね。1袋当たり28回分ということなので、1回分の栄養素×28をすれば、1袋に入っている全量の栄養素を計算することができます。

カロリー部分を計算すると、Calories 150 × 28 = 4,200 kcal となります。超高カロリー!!

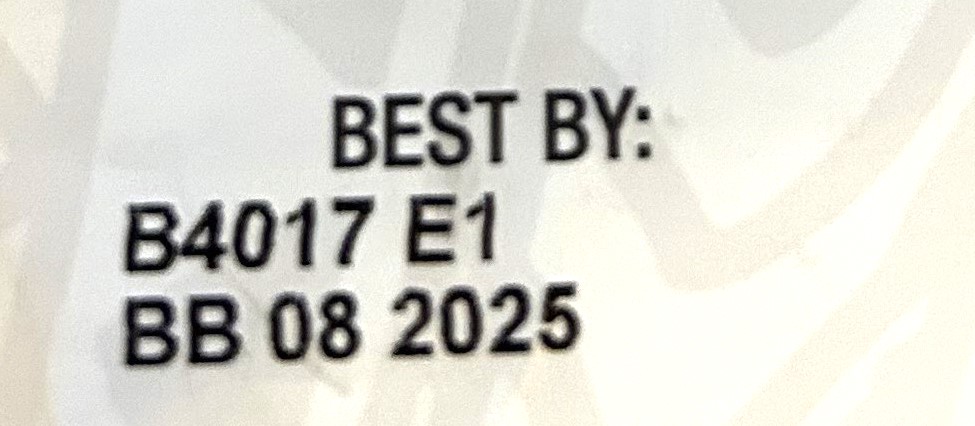

注意点その3 賞味期限や消費期限に該当する英語表現がいくつかある

日本では、美味しく食べられる期限を賞味期限、いたみやすい食品を安全に食べられる期限を消費期限と商品に記載することが定められています。(どちらも未開封の状態で、商品の表示通りに保存されている場合です。)

しかし、アメリカでは賞味期限・消費期限に該当する英語表現がいくつかあり、製造会社によってどの表記を使用するのか異なるようです。

アメリカで見かける賞味期限の英語表記

- BEST BY

- BEST BEFORE

- BEST IF USED BY

アメリカで見かける消費期限の英語表記

- EXPIRATION

- EXPIRY

- EXP

- USED BY

「開封後はお早めにお召し上がりください」が存在しない?!

余談ですが、日本では商品に「開封後はお早めにお召し上がりください」等の文言が表示されていることが多いですよね。

賞味期限や消費期限は、未開封の状態が前提となっているので、一度商品を開封した後は、なるべく早く食べ切った方が良いという考えが浸透していると思います。

しかしアメリカの商品には、この「開封後はお早めに」という文言がありません。

その為、アメリカ人の夫や友人たちは、賞味期限=商品の開封前・開封後に関わらず、美味しく食べられる期限だと認識していました。

商品の開封後は、食品が空気に触れて酸化が始まったり、湿気で触感が変わってしまったりするので、

「開封前と開封後の賞味期限が同じなんて有り得ない!」と私個人は思ってしまいますが……うーん、これも文化の違いなのでしょうか?